こんにちは、元メガネ屋です。

さーて、今週のサザエさん(メガネの裏話)は

- 「マスオ、老眼になる」

- 「マスオ、波平のメガネをパクる」

- 「マスオ、金を借りて遠近両用メガネを作る」

の3本をお送り致します。

Contents

「マスオ、老眼になる」

今回は、マスオ縛りで書いてみようと思います。

さて、一応確認しますが、マスオさんてメガネかけていますよね?

マスオさんはまだ28歳(年下だった・・)。常時メガネをかけていることを考えると、彼は近視だと思われます。

そんなマスオさんが、最近スマホの使いすぎで近くのモノを見る時のピントが怪しくなっていることに悩んでいます。普通に遠くを見る分には問題ないのですが、近くを見るとピントが合うまで時間がかかり見づらいのです。そのせいで、最近は頭痛や肩こりも出てきている感じ。

マスオさんは思います。

「あれ?近視って老眼にならないんじゃなかったっけ?そもそも俺、まだ20代なんだけど・・・」

近視も老眼になる

はい、ここでマスオさんの勘違いを正しておきましょう。

まず、近視の人は老眼にならないという話は嘘です。人類皆同じように老眼になっていきます。医学的な定義は知りませんが、観察される現象としては老眼とは「目のピント調節力の衰え」です。

人間は、もともと距離に合わせて目の筋肉を使って焦点を調節しており、この調節機能のおかげでどの距離も綺麗に見えるようになっています。

年齢を重ねて、この調節力が衰えると距離によって調節が追いつかず見づらい距離が出てくる。これが老眼。

この目の調節力は、近視の人も遠視の人も今視力に問題がない人も同じように衰えていきます。

では、なぜ近視の人は老眼にならないという都市伝説が生まれたのか?

その理由は、世間の人が「老眼=近くが見えない」と思っているからです。

確かに、近視の人は裸眼なら近くを見ることができます。「ほら、俺は近視だけで老眼はないんだよ」とドヤるマスオさんが目に浮かびますが、ちょっと待ってください。

じゃあ、メガネを掛けて近くを見てみましょう。

マスオ 「あれ、見づらいな。メガネを取れば見えるけど」

はい、思い出してください。「老眼=目の調節力の衰え」でした。

近視の人は、基本の焦点が近くにあります。だから、裸眼であれば楽に近くが見えます。(遠くは見えない)

しかし、メガネを掛けると目が良い人と同じように基本の焦点を遠くに持って行っているので、メガネをかけた状態で近くを見る時は目の調節力を使わなければいけなくなる。

要は、基本となる焦点距離がどこにあるか?が問題であって、老眼はその基本の焦点距離からピントを調節する機能の衰えと言えます。

今視力が良いとか関係ありません。近視の人も遠視の人も乱視の人も老眼に貴賎なし。なので、誰でも年を取れば距離に合わせてメガネを掛け替える必要性が出てくる。その中でも、ある程度一本のメガネで色々な距離に対応しようと設計されているのが前回説明した累進レンズです。

なので、老眼が始まる時期の40代以降の人を相手にするのであれば、累進レンズを提案して使いこなしてもらった方が顧客満足度は高くなります。距離による見えづらさ、メガネの掛け替え回数、目の負担感が全く違いますので。

あと、マスオさんはまだ20代ですが、「老眼=目の調節力の低下」と捉えるなら、その調節する筋肉が凝り固まって動きが悪くなれば同じような症状になるということは想像できるでしょう。スマホ老眼と言われているように、一定の距離に視点を固定する時間が長ければ筋肉は凝り固まっていきます。

「マスオ、波平のメガネをパクる」

最近、目が疲れるし見えづらいマスオさんは、ある日曜日居間でごろ寝している波平を見かけます。ちゃぶ台には波平のメガネ。

「よし、今のうちにお父さんのメガネを借りてみよう」

波平のメガネをかけてみたマスオさんは、たまたま今掛けているメガネよりも見易い度数でした。

これは良い!とマスオさんはそのまま競馬場にいきます。

「お父さんのメガネだからちょっとクラクラするけど、今掛けているメガネより馬も良く見えるし、何より競馬新聞がはっきり見えて最高だ。これなら今日は勝てるぞ!出だし好調!」

・・・・夕方、ブチ切れた波平が鬼の形相で待つ家にマスオさんは帰宅します。

競馬の結果は散々でした。競馬新聞が良く見えたところで一般大衆ど真ん中で博才の欠片もないマスオさんが勝つなんていう甘い話はありません。そもそもマスオさんが競馬で大儲けして帰ってくるなんてキャラじゃないのでどのパラレルワールドを見渡しても起こりえない事象でした。

帰宅途中、マスオさんは謎の頭痛を感じます。

「あー酷い目にあった。負けすぎたせいか頭痛がしてきたぞ。今日は早く寝よう」

そこに待ち受ける波平。

波平 「バカモン!人のメガネパクってどこに出かけていたんだ!ワシと同じ頭になりたいのか?」

マスオ 「あーすみません、お父さん。最近、自分のメガネが合わなくなっていて、お父さんのメガネを試しに掛けてみたら僕のメガネより見やすかったので借りちゃいました。」

波平 「ワシのメガネがお前に合うわけないだろう!ワシと同じ頭にしてやろうか?」

マスオ 「でも、本当に見易いんですよ。お父さん、予備持っていたらこれもらえませんか?」

波平 「バカモン!それはたまたまじゃ!見え方は良くなっても、正確には合っていないから目が無理している可能性が高いぞ。目が疲れたり、頭痛がしたりしてないか?ワシと同じ頭にしてやろうか?」

マスオ 「そうなんですか?確かに頭痛がするんですが、競馬で負けすぎたせいかと・・」

波平 「貴様、人のメガネパクっておきながら競馬でも負けたのか!何を考えているんだ!ワシと同じ頭にwo//,l.///以下略」

ということで、世間ではマスオさんと同じように「メガネは見えれば良い」とだけ考えている人がかなり多いです。

そもそもそんなにレンズや度数の種類もないと考えている人が結構いて驚きます。

老眼鏡も、その辺にあるのは「弱」「中」「強」の3パターンだけとかですしね。

一般的にはそんなイメージでしょう。メガネのレンズなんて数パターンだけあって、その中から自分の目に近い度数を掛ければ見やすくなっていればOKと。

こんな考え方をしている人は、人からメガネをもらってそのままかけていたりします。(本当、驚く話です)

物凄い極論を言えば、今見えづらい状態の人に何かしらの度数を入れれば(方向性さえあっていれば)今より見えやすくなるんですよ。

方向性ってのは、近視とか遠視とかの話です。近視の人に遠視のレンズても見やすくなりません。真逆ではさすがに厳しい。しかし、近視系の目をしている人なら少しでも近視の(マイナス)度数を入れてやれば見やすくなります。

今回のマスオさんは、波平と目の系統は似ていたのでしょう。近視なら近視系、遠視なら遠視系みたいな。

波平のメガネの度数はマスオさんよりも強かったのかもしれません。だから、マスオさんは今使っているメガネより良く見える気がした。

しかし、それはあくまでたまたまであるしバッチリ合っているわけでもない。目の調節力の話を先ほどしましたが、合っていない部分は目がその調節力を使って頑張って見ている可能性が高いです。その結果が、頭痛や肩こり目の疲労につながります。

「今より見やすい」ことと「ちゃんと目に合っている」は別物

簡潔に言えばこういうことです。

ちゃんと目に合っているってことは、必然的に見やすいのですが、それは楽に見えるという意味も含みます。

ただ、「今よりも見える」という場合は、モノがはっきり見えるというだけで、目は無理している場合があるということ。

裏話2でお話ししましたが、激安店では多少処方度数とズレたレンズで作ったりすることがあります。(在庫の関係で)

それでも、客のクレーム可能性は低いです。そもそもその処方度数が正確なのか?は客にはわかりません。使っているうちに感じることはありますが、メガネを作るときにはわからない。まさに今より見えればOKって人が大半。(度数を強めれば見やすく感じさせるのは比較的容易)

よく、

「メガネなんて見えれば良いし頑丈で安ければ安いに越したことない」

「レンズ交換で1万円以上とかなめてるのか?高いメガネなどいらん」

とか言う人がいますが、そんな人は「ただ見える」激安メガネを買えば良いのです。目に合っているか?楽か?は関係ないでしょう。

ちなみに、合っていないメガネで目が無理している状態が長く続いた場合、将来的に視力低下や体調不良に繋がる可能性はありますよ。

注意点として、「合っている」と表現していますが、裏話2でも説明した通り正確で唯一の処方度数があるという意味ではありません。

見やすく、目が無理しない、生活スタイルにあった度数やレンズ選択という意味です。

「マスオ、借金して遠近両用メガネを作る」

波平の勧めで、ちゃんと自分に合ったメガネを作ることにしたマスオさん。

しかも、競馬でスったので波平から金を借りて・・

波平は言います。

「マスオくんも、せっかくならワシと同じように遠近両用メガネにしたらどうだ?近くも遠くも見やすくて快適だぞ」

マスオ 「お父さん、何言ってるんですかw 僕は近視だけですよ。遠視は要りません。ボケたんですか?」

波平 「バカモン!遠近の遠は必ずしも遠視を指さん。遠近両用の意味は、”遠くも近くも見える”だ。どちらも見えるメガネならいちいち掛け替えたりする必要もないだろう。本当にバカモンが」

波平はマスオの剃り上げた頭を叩きながら言いました。

マスオ 「そうなんですか?それは便利かも。そういえばお父さんからパクったメガネは競馬新聞がよく見えたんですよね。そういうことだったのか」

波平 「初めは慣れないが慣れたら快適だぞ。ぜひそうしなさい。お金のことは心配するなトゴで貸してやる」

マスオ 「カウカウ・・」

遠近両用のよくある勘違い

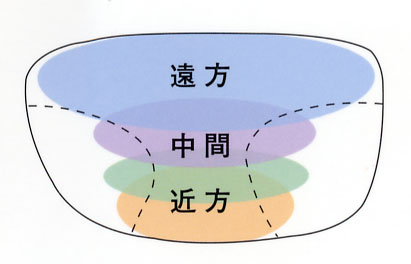

ということで、よくある勘違いの一つが遠近両用メガネを、遠視と近視というふうに思っているパターン。

波平の言うように、遠近両用は遠視と近視という意味ではありません。

中近メガネという存在を考えれば自然と理解できると思いますが、それは距離を表します。

遠近→遠く〜近く

中近→中間〜近く

つまり、そのメガネで見える範囲を表します。

この理屈で言えば、現在メガネをかけていない遠くがよく見える人も遠近両用メガネをかける需要はあるということです。(実際、私はそんな人にガンガン遠近を売っていました。)

目が良い人、現在メガネをかけていない人の中で、最近近くが見えづらいという場合、近場を見る時だけ老眼鏡をいちいちかけたり外したりする使い方をしている人が大半です。

こんな人には、遠近の遠の部分を素通しにします。つまり、遠くを見る部分には度数を入れない。そして、近の部分にだけ度数を入れて近場を見れるようにします。

そうすれば、いちいち掛け外しせずに遠くも近くも見えるし、鼻眼鏡みたいな間抜けな見た目にもなりません。

メガネ作成、調整の知識、スキル

最後に、遠近を作る時のメガネ屋側のスキルについて少し書きます。

遠近は裏話1で説明した通り、設計上どうしても見え方に歪みが発生します。

この歪みのため、違和感を感じて使いこなせない人が一定数出てくる。

そこで、できる限り使いこなせる人を増やすことがメガネ屋側の知識やスキルってことになります。

弱度数から始める

当然ですが、弱い変化から始め方が慣れるのは楽です。

老眼が始まる40代半ばくらいからなら殆ど気にならない変化から始められます。

老眼の度数で言えば「弱」と表現される+1.0くらい。

しかしながら、多くのメガネ屋や眼科医は老眼の進みが落ち着いた頃にちゃんと下メガネを作りましょうというアドバイスを客にしがち。

これは、買い替えサイクルの問題を考えていると思います。遠近は基本高めなので、一年とかで買い換えるのは負担でしょう?ということですね。

しかし、老眼が落ち着くのなんて60代前後になります。その時の度数は老眼鏡で言えば「強」+3.0くらいになってきます。

ここまで強くなっていきなり遠近の変化は慣れるのが大変。身体も年齢を重ねて衰えており、変化に弱くなっているのでなおさらです。

ここに、激安店が提供する累進レンズの質が加わると多くの人は遠近に苦手意識を持ち、使いこなせない人となります。

ということで、弱度数から遠近両用にすれば使いこなすことは容易になるでしょう。メガネ屋側も積極的にこのような話を客にすべきです。それでも客が単焦点を選ぶならそれはそれで良い。知っていて自分で判断しているので自己責任です。

累進レンズを作成する際の注意

少し専門的になりますが、累進レンズの歪みをできる限り違和感なく使ってもらうためのポイントです。

メガネ屋側の視点になります。客側も知っていて損はないでしょう。

特に累進レンズ初心者や度数が極端に強い人の場合には、累進帯長が通常より長い累進レンズの方が良い場合があります。(フレームにもよる。レンズの大きさとか)

イメージは坂道と同じ。同じだけ高さが変わるにしても坂道の距離が長いのと短いのでは、傾きが違いますよね?

当然傾きが急な短い距離で変化する方がきついです。上下変化の距離を長くして傾きが緩くなった方が違和感は少ない。

あと、アイポイントはしっかり合わせつつ、レンズ加工時に少し下げて作ると遠くの視野が広くとれるので初心者にとっては違和感が減ります。その際、近場は老眼鏡と比べて見える範囲は狭いことを伝えましょう。

初心者のお客様へ遠近両用を納品する場合は、基本顔の正面で見ることを意識させます。視線移動で物を見ないように癖つける。累進レンズは視野の外縁では歪むので。

上下の視線移動も始めのうちは注意させます。特に足元は距離は取れなくなるので、階段や段差は中止するように伝えます。

最後に、この状態がいつまでも続くのではなく、慣れてしまえば歪みを意識することはなくなり、目と脳が自動補正しますので安心して下さいと伝えていました。

以上、長くなりましたが、元メガネ屋が語るメガネの裏話3でした。

ちなみに、メガネスーパー(ビジョナリーホールディングス)2014年の決算説明会では結構的を得た話をしていました。

動画の半分を過ぎたあたりの束原取締役の説明の中です。現場がこの考え通り変化して顧客に提案できれば素晴らしいでしょう。(前半の星崎社長の話も面白いですよ現場重視、スピード感が伝わってきます)