「哲学って小難しい!!」

「抽象的でふわふわしていて意味不明!」

「実生活では役に立たない!!」

「そう考えていた時期が僕にもありました・・」

物凄く取っ付きにくいのは間違いない「哲学」という分野。

でも、哲学は「真理の探究」であり、別の視点でいうと「哲学する」=「考える」という動詞にもなります。

つまり、「哲学」とは物事の本質を考えることなので人類皆に必要なものなんですよ

「哲学」は何を問題として考えていて、何を追求しているのか?

これすら良く分かってない人が大半。

私も良く分かっていませんが、「自分の存在って何?」「幸せとは?」「苦しみからの解放」等々

誰もがこれまでに一度は考えたとても普遍的なことを数千年も前から考えてきた頭のオカシイ人達の集大成が哲学です。

そんなモヤモヤとした「哲学」をなんとか分かりやすく、そして面白く一般人に知ってもらう入門書は無いものか・・・と考えた人がいました。

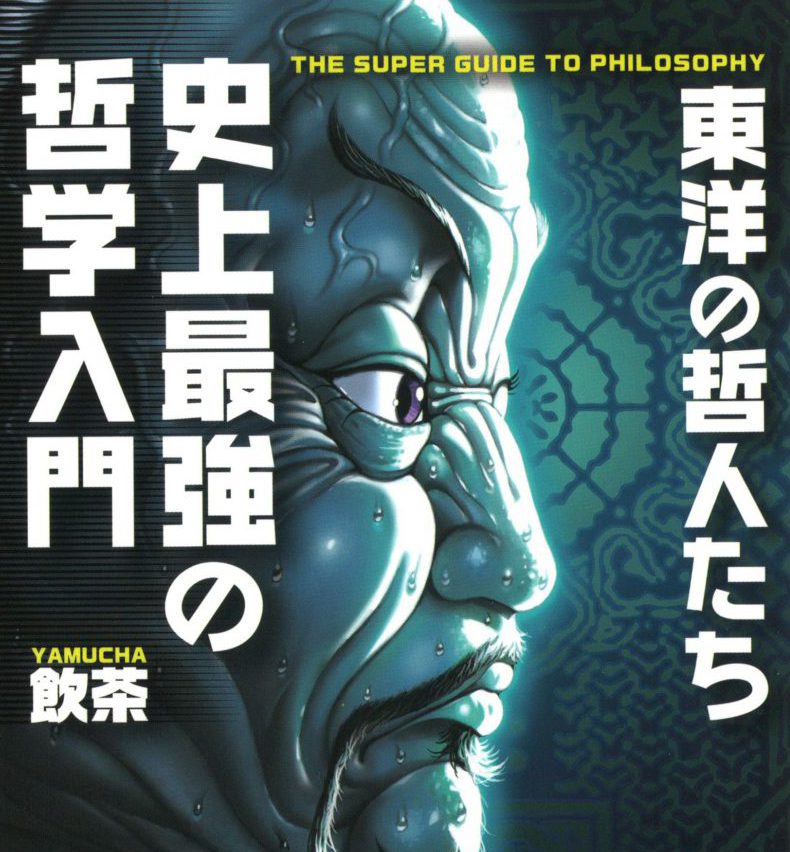

そして、その人は気付きます・・「そうだ、バキだ!」と

Contents

知の最強決定戦

哲学とはつまり、知の最強決定戦のことだとこの本の作者は気付きました。それなら「最強を追求する=バキ」をメタファーに紹介すれば分かりやすく面白い!と頭のオカシイ結論に達します。

そして、この発想は成功しています。

最初から最後まで分かりやすいメタファーを用い、それでいて東洋哲学の本質を捉えた説明は面白くすぐに読めます。

東洋哲学の不可能性

なぜ和尚さんは「喝ぁぁぁつ!!」と叫ぶのか?

一休さんは何故トンチが効くのか?

何故、教育は言葉で説明してはいけないのか?

なぜ、なんでもガンダムで例えて理解してはいけないのか?

schoolは「暇」が語源って知ってる?

詳しくは、ぜひこの本を読んで欲しいのですが、一点私が興味深かった点だけ紹介します。(多分私がここで書くより本書を読んだ方が10倍面白いです。マジでオススメ。)

東洋哲学 VS 西洋哲学

本書の中で何度も説明されますが、東洋哲学は理屈を重視していません。

そして、東洋哲学者は自ら「悟った」と言い切ります!いきなりピラミッドの頂上に居ます。つまり、「我最強!!」と

本書の言葉で言えば

「無知を自覚しなさい」というソクラテスに出会ったら、凶悪な貌でこう答えたかもしれません。 「──無知を知りたい」と

なんて傲慢な・・・更に「悟り」を言葉で伝えることは不可能であり「悟り」とは体験だ。「悟り」自体は自分しか分からないのだ。と言うのです。

・・・うわぁ胡散臭せー。近所に「俺は最強だー!」という親父がいて「何故なら最強なのは自分が知っているからだ」と言っていたら、「あー可哀想な人なんだ・・」とそっと距離を取りたくなりますよね?

東洋哲学者は皆こんな感じです。

だから、「自称最強」が沢山いるんですよ 笑

しかも彼らは嘘つきです。(「嘘も方便」というのは東洋哲学の真髄でもあるとこの本で知りましたよ)

そりゃ難解だよね。

一方、西洋哲学はピラミッドの下から理屈で積み上げていく哲学形態で、「知っている(悟っている)なら言語による説明も出来るはずだ!」という態度。

現在の世界は、どちらかというとこっちの価値観が世界を支配していますよね。

「全て理屈で説明出来なければいけない。」

「再現性が大事だ」

「理解とは言葉でするものだ」

この言ってみれば「理屈の世界」のおかげで科学も発展しましたし、「偉大な先人の理屈」を乗り越えることで発展するという「進歩主義」も西洋哲学の流れになります。

つまり、「最強」は世に一人。ピラミッドの頂点は一つです。そこへ向かってより最強の理屈を積み上げていくのが西洋哲学。

もう始めの世界観から違うんです。

東洋では言葉で説明しない自称最強が跋扈し、西洋では理屈優先、先人の理屈を乗り越える(倒す)ことに心血を注ぎます。

現代人(というか普通の人)は、理屈の西洋哲学の方が理解しやすい。古代からの理屈の繋がりを順を追って勉強していけばなんとか付いていけるのが西洋哲学。

しかし、東洋哲学はそもそも「言葉や理屈で理解できるものではない」から始まります。理屈、言葉?何それ美味しいの?「そもそもそんな言葉で理解しようとするからダメなんだよ」とか言い出します。

結論から言うと東洋哲学では、前提や過程は無視して「悟りの体験という結果」にフォーカスしているのです。だから「嘘も方便」過程はどうでもいい「悟り」という結果を得るために手段を選びません。そして、「悟り」とは何か?自体も悟らないとわからないという不親切さ。

しかし、東洋哲学では、西洋哲学がやっと最近たどり着いた結論に紀元前の東洋哲学者が既に辿り着いていたということが沢山あります。

「そんなところもうとっくに通り過ぎたよ」と自称最強の親父は言うのです。

(東洋哲学は最初から「自分」「人間」にフォーカスしているという理由もある)

人間とは?生きるとは?・・「悟る」とは?

これらを頂点から語るのが東洋哲学。

本当に面白いから読んでみてほしい。

東洋哲学は難解です。

そもそも言葉で理解するなと言います。

「悟り」とは体験であり、言葉に囚われている限りたどり着けないもののようです。

そんな「理屈や言葉を乗り越えなさい」という東洋哲学を「言葉」で分かりやすく、面白く伝えることを試みた本書はとてもチャレンジングだなと読み終わって思いました。

多分、自己矛盾を感じながら書いていたとこをもあると思います。笑

言葉で語れば語るほど「悟り」からは離れる・・・と

最近流行りの禅(瞑想)も東洋哲学です。どう「悟る」か?の一形態が禅=ただ座ること

「言葉以外で理解する」を体験するための方策の一つです。

うーん、難しい・・

本書により、少し東洋哲学に関して「言葉」での理解が深まった気がするので、今後はそれを忘れてただ座りたいと思います。

最後に本書で紹介されていた現代の哲学者の有難いお言葉で締めましょう。

一世紀を代表する偉大な哲学者である江頭2:50は、どこかでこんなことを言っている。 「生まれたときから目が見えない人に、空の青さを伝えるとき何て言えばいいんだ? こんな簡単なことさえ言葉にできない。だから俺、もっと頑張る